|

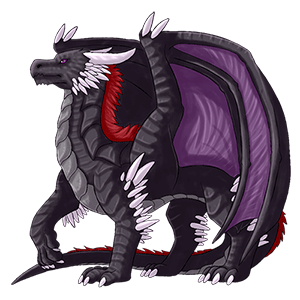

原创世界: 【Dragicland】 头衔: 记录世界的探险家

|

展开以显示更多内容 | ||||

发表于 2025-3-19 23:22

|

发表于 2025-3-19 23:22

|